「抒情」という言葉に、どんなイメージを持たれるでしょうか?

私は「抒情的」と世間一般で言われる絵画やイラスト、さらに音楽が幼い時からずっと好きだったように思います。

これは、小さい時に母が雑誌「詩とメルヘン」や「いちごえほん」を

購読し、童謡のレコードや父の弾くクラシックギターの童謡に親しんで

いたことが大きいと考えられます(こんな風に書くと、いいところで育

った人と思われそうですが、ずっと団地の子でした)が、

そもそも「抒情」って何だろう?

と、改めて調べてみると、

〈抒情〉

現実の生の喜怒哀楽が昇華した形で表出される高度に芸術的な感動の性質(ブリタニカ国際大百科事典小項目事典より要約)

う~ん。

分かったような、よく分からないような…

では、私自身の言葉で「抒情」とは?

と、考えてみると、

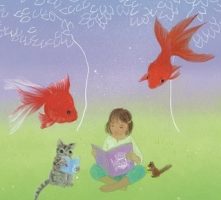

『懐かしいような、哀しいような、寂しいような気持ちとともに、美しい、

可愛い、満たされた気持ちにもなる感情、あるいは感傷』

と言えるのではないか、と。

この感覚は前出の雑誌「詩とメルヘン」に由来するのでは?と思います。

この雑誌の編集長だった、あの有名な「アンパンマン」の作者でもある

やなせたかし先生は、雑誌が創刊された1973年当時に、「このままでは

日本の抒情の灯が消えてしまう」と危機感を持たれ、抒情画と抒情詩の

担い手を育てるこの雑誌を創刊されました。

当時、創刊されたばかりのこの雑誌や、子ども向けに後から創刊された

「いちごえほん」を眺めては、幼い私は漠然と「大きくなったら、こんな

絵を描ける大人になりたいなぁ」と思っていたものです。

今、その願いは、半分叶って半分叶っていないといえますが…

(これについてはまた別に書こうと思います)

その抒情の灯は、今現在、本当に風前の灯なのではないかと私は心配で

なりません。

そして、今のうちに抒情、とりわけ自分自身が描いてきた、これからも描い

ていきたいと願っている『抒情画=Lyricism Art』について、じっくりと

再考し、どうすればその灯を明るく灯せるのか、今はそのことを考えています。

※上記のイラストレーション「朧月夜」をはじめとした、リリシズムアート(抒情画)の世界が3種類の空色の傘になり、発売されました。

詳しくはこちらをご覧ください。